身体の内側から健康になるためには、何をしたらいいんだろう?

身体にいい食事って、どんなことをしたらいいんだろう?

自分の身体の体質改善をしたいと思った時、「東洋医学・陰陽五行」に辿り着く方も多いと思います。

「陰陽五行」を調べていると、よく出てくる「食養生」という言葉。

- 食養生って何?

- なんだか難しそう

そのように考える方も多いのではないでしょうか?

今回は、当協会の陰陽五行ビューティーアドバイザー®︎が、自分でも取り入れやすい「食養生のやり方」について解説します。

食養生を通して自分の身体や生活が整うメリットがありますので、ぜひ最後までご覧ください!

食養生の考え方

食養生とは、日々の食事を通して体調を整えることです。

体調を整えたり体質改善するためには、日々の食事がとても重要となります。

食養生というと、高い食材や手に入りにくい食材を使わないといけないと思い浮かべる方もいますが

複雑な食材を選んだりするだけが食養生ではありません。

- 日々の食事に季節の物を取り入れる

- 自分や家族のその日の体調に合わせて食材を選ぶ

- 普段の飲み物を体調や体質に合わせたお茶に変えてみる

これだけでも充分な「食養生」となります。

食材の他に「質」や、食べる「量」「タイミング」を意識しながら

毎日の食事を体調に合わせたメニューにするだけで、自分の身体をケアすることができます。

体調に合わせた食養生メニューの選び方例

これは、当協会 代表 森織円香のある日のランチです。

このメニューは、その日の体調に合わせた食養生視点のチョイスになっています。

- 白米(仕事柄よく喋ることで消耗しがちな”気”を補う)

- 金平ごぼう(身体にこもった熱をクールダウンしながら”気”を補う)

- 筑前煮(お通じ対策)

- 味噌汁 (消化吸収力をアップ・”気”を補う)

- だし巻き卵(潤いを補う)

- 鶏の唐揚げ・甘酢だれ(”気”を補い、甘酢で潤いをもたらす)

補足:仕事柄1日7時間ほど話すことや、乾燥の症状を感じていた

あくまでもこれは、代表個人に合わせたチョイスであって

どの人のどんな状況にもベストなチョイスとは限りません。

自分にとってベストな食養生を取り入れるためには「食養生のやり方」を押さえる必要がありますので、以下に解説していきます。

食養生のやり方

「食養生」という言葉を聞くと

- 特別な食材を買わないといけない

- ハードルが高い

- 美味しくない

- 健康に良さそうだけど、具体的にどうすれば良いのか分からない

などの印象を連想する方もいらっしゃるかもしれませんが

前述の通り、食養生は特別な食材を使わないとできないものではありません。

スーパーやコンビニで手軽に買えるものばかりなので、理論をマスターすれば誰でも食養生を取り入れることができます。

〈選び方の一例〉

- ストレスがある時:ジャスミン茶

- 肌が乾燥している時:豆乳や豆腐

- 疲れやすい時:じゃがいも

※食材の選び方は、体質や体調に合わせて選ぶことが重要です

食養生と気血水理論

食養生のやり方を身につける上で、知っておきたい理論に「気血水理論」という考え方があります。

- 気:エネルギー

- 血:血液

- 水:血液以外の体液

人間の身体はこれらで構成され、3つのエネルギーが不足したり滞ることでトラブルや病気になると考えられており

食養生とは、食事を通し気血水のバランスを保つために行う行動を指します。

陰陽五行の詳しい考え方についてはこちらの記事をご覧ください。

食養生を実践するための5つのポイント

食養生を実践するための大きなポイントは

- 季節に合った旬のものを食べる

- 食材を丸ごと食べる(野菜なら皮付き)

- 気候風土に合ったその土地で取れる食材を食べる

- 食べ過ぎない

- 穀物・発酵食品・野菜・豆類などを中心に栄養バランス良く食べる

ということ!

その日の体調によって食材を選んだり、組み合わせることによって身体のバランスを保ち、健康を維持することにつながります。

下記に代表的な分類を示しますので、ぜひ皆さんの食生活にも取り入れてみてくださいね。

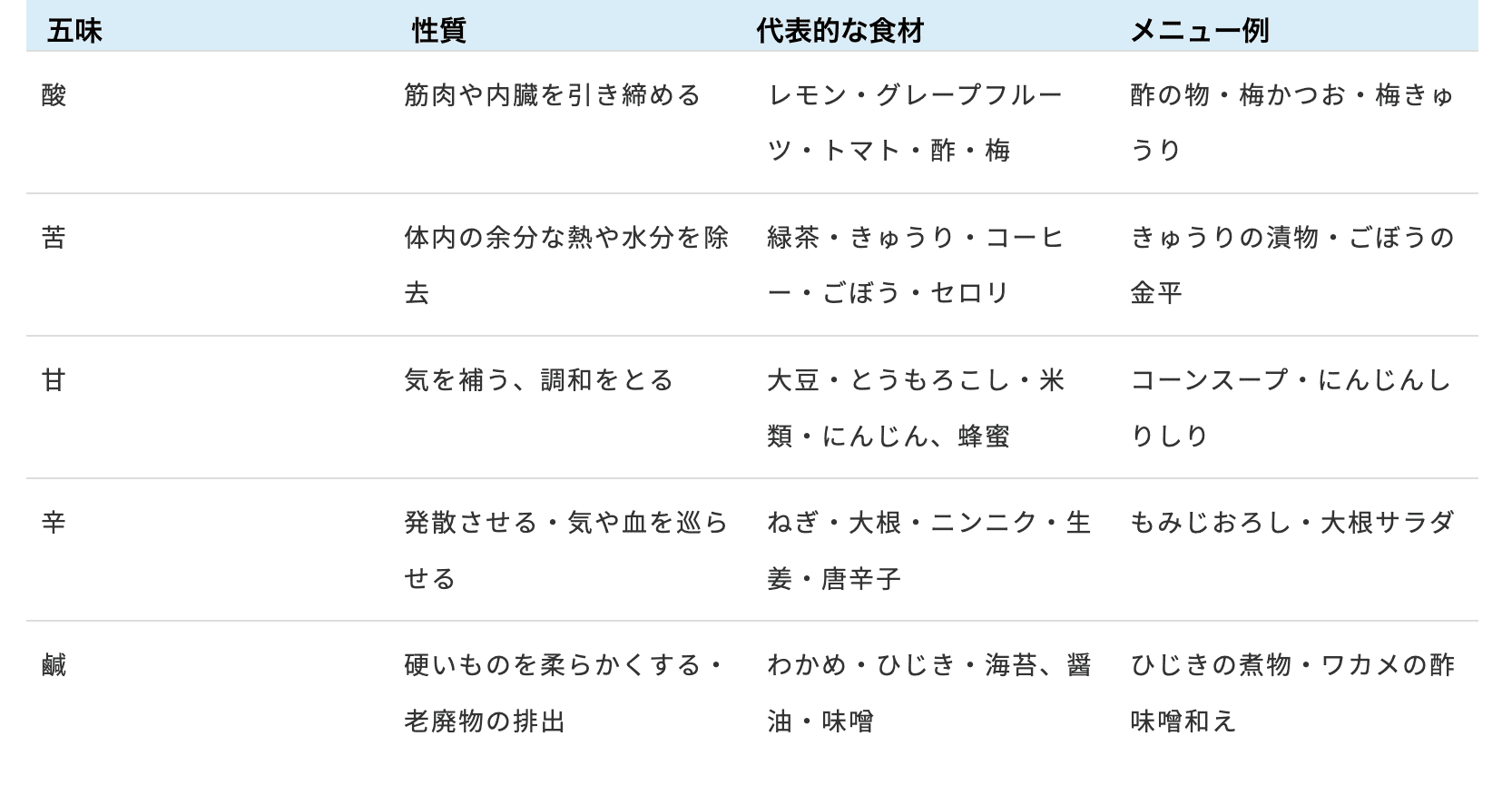

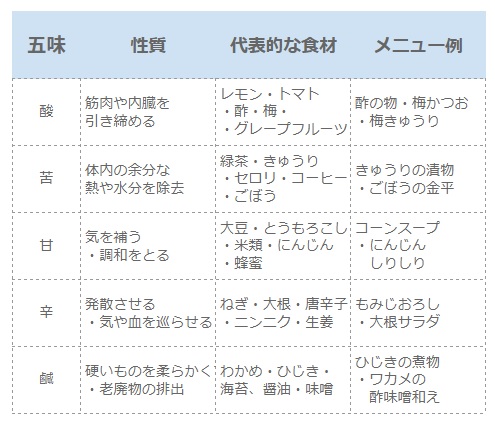

五味

五味とは、酸(さん)・苦(く)・甘(かん)・辛(しん)・鹹(かん:塩味)の5つの味のことです。

代表的な食材と共に一覧にまとめましたので、下記の表をご覧ください。

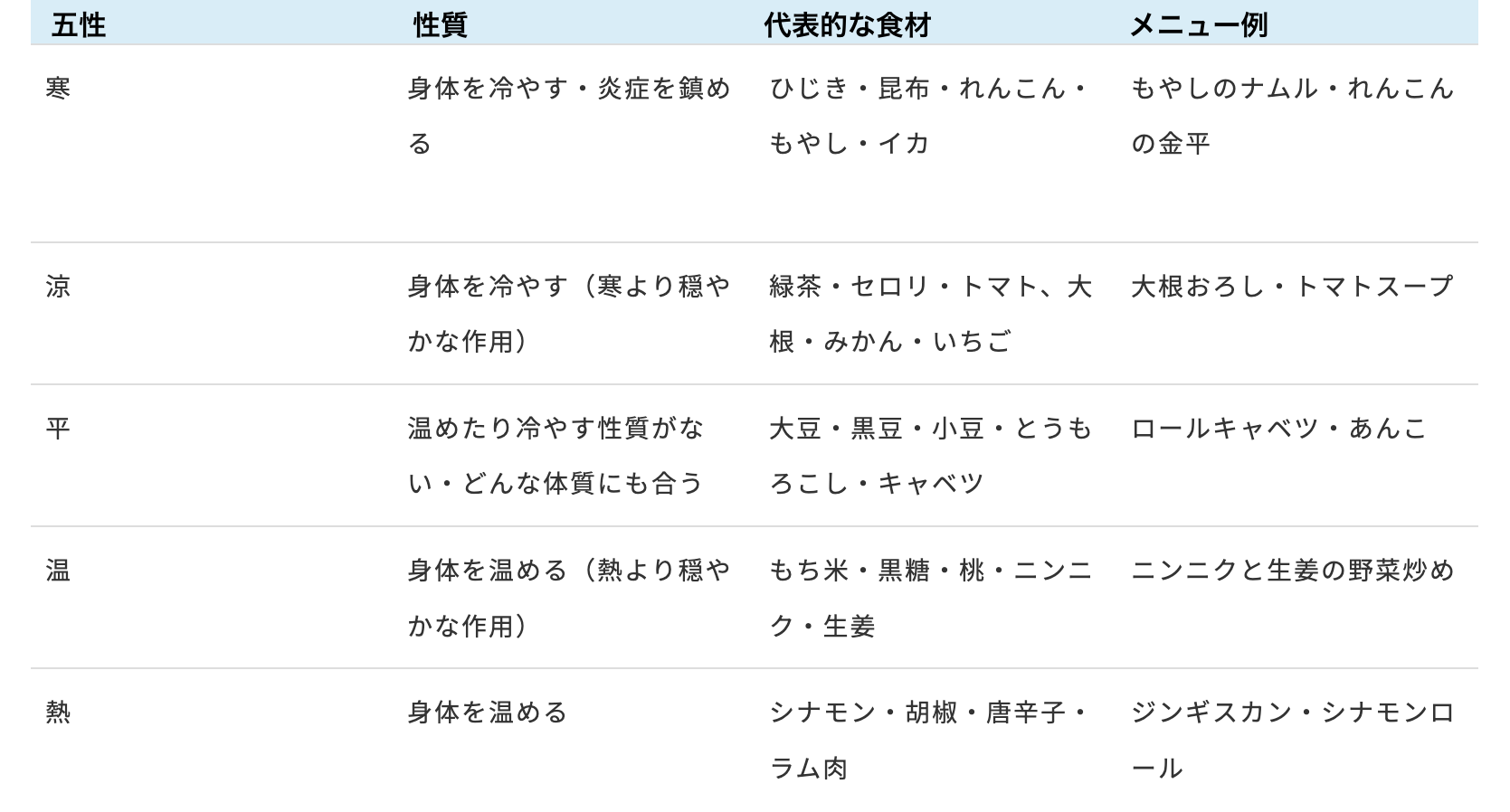

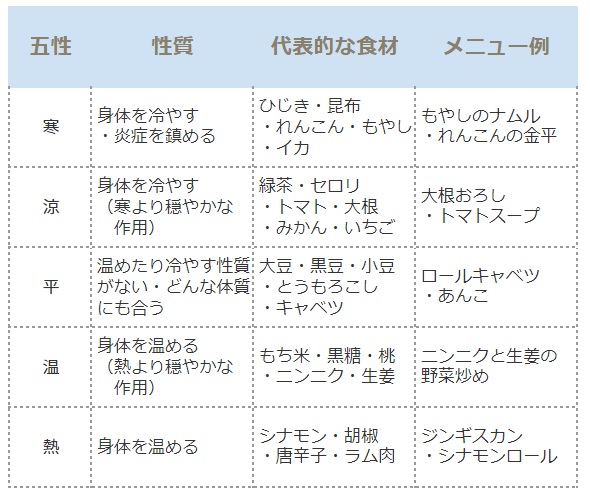

五性

五性とは、食材の温度に関わる「性質」を指します。

身体を温める性質か?冷やす性質なのか?によって分けられ

- 寒(かん)

- 涼(りょう)

- 平(へい)

- 温(おん)

- 熱(ねつ)の5つの種類があります。

代表的な食材と共に一覧にまとめましたので、下記の表をご覧ください。

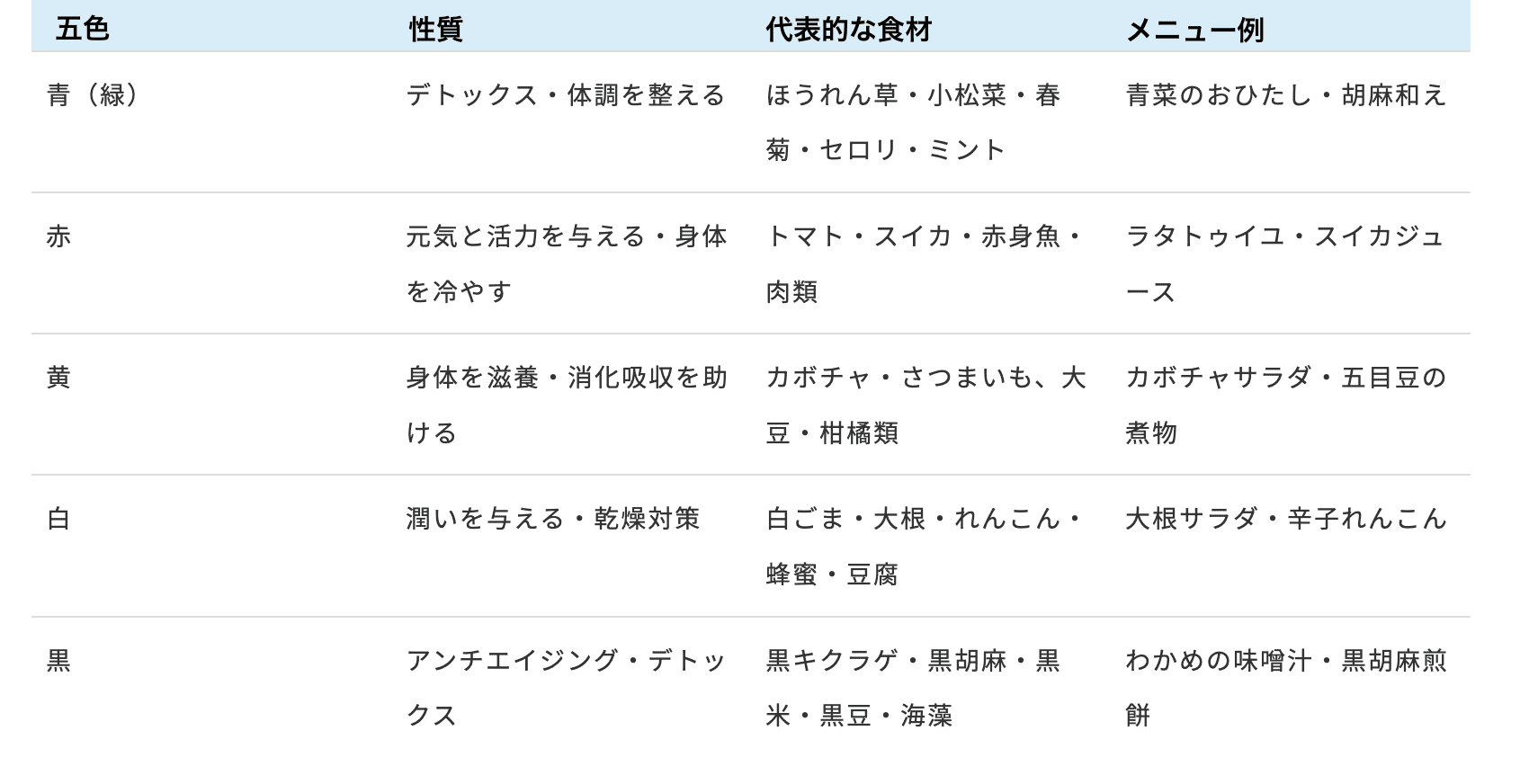

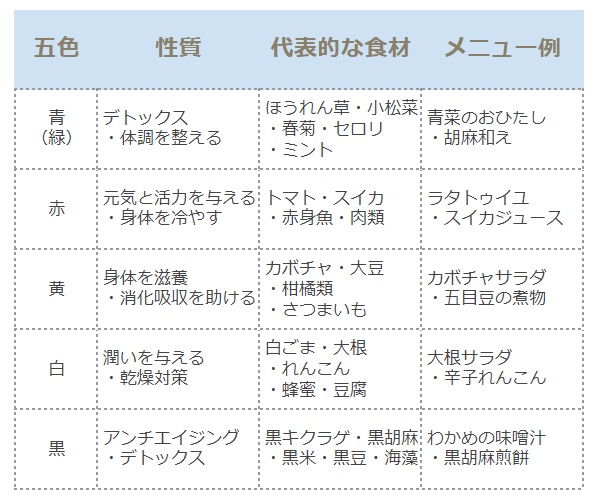

五色

五色とは、あらゆる食材を緑(青)・赤・黄・白・黒を5つの種類で分ける考え方です。

それぞれに特徴や対応する臓腑があります。

代表的な食材と共に一覧にまとめましたので、下記の表をご覧ください。

食養生やり方の注意点

食養生を取り入れる上で、とても重要な注意点があります。

それは「自分の体調や体質によって、取り入れる食材を考慮する」ことです。

例えば「便秘にバナナがいい」と噂になっていたとしても、冷え性・乾燥しやすい体質の人に必ずしもバナナが必要だというわけではないからです。

前述の通り、食材には五味・五性 ・五色という特徴がある点

そして、一人一人持っている体調や体質には個性がある点を考慮した上で食材を選ぶことが、体質改善・健康維持に役立つ重要なポイントになります。

〈例〉

- 冷え性体質なら、生野菜よりもネギ・ニンニクなど

- 赤いニキビができやすい肌なら、スパイスよりもトマト・きゅうりなど

陰陽五行で体質を読み解く

皆さんは、自分の体質がどうなっているのか・どんな特徴があるのかは把握されていますか?

例:冷えやすい・疲れやすい・むくみやすい・生理トラブルがある・腰痛があるなど

食養生のベースにある陰陽五行という理論では

- 自分の体質を読み解くこと

- その体質の不調の原因を把握することが可能です。

多くの方は自分の体調や体質に考慮せずに、何を食べたらいいかの情報を調べたり・噂や流行りの食材を取り入れるケースもありますが

残念ながら、自分の体質に合っていない食材は自分の身体を傷めてしまう場合もあります。

だからこそ、陰陽五行を使って自分の体質の特徴や不調の原因を把握し

その上で、必要な食材(五味・五性 ・五色)を選ぶことが重要です。

■体質改善に役立つ食事メニュー解説はこちらのブログをご覧ください

日常生活ですぐ取り入れられる養生法

ここまでの内容では、食事からの養生についてご紹介しましたが

日本陰陽五行トーンビューティー協会それぞれの講座では、食事以外で日常生活の中ですぐに取り入れられる養生法についてもお伝えしています。

■講座概要はこちらから

次は

- 睡眠

- 運動

- 薬酒

での養生法についてご紹介いたします。

自然に合わせて自分に必要な睡眠時間を確保する

陰陽五行理論に於いて「陰陽論」という考え方があります。

「陰陽論」とは、万物は「陰」と「陽」のバランスが変化するものと説きます。

1日、1年に於いて陰陽のピークは

陰:真夜中/陽:正午

陰:冬(冬至)/陽:夏(夏至)

というように分けることができます。

この理論に基づいた自然の摂理に合わせて、人間は睡眠を取ることで養生することができます。

- 陰の気が多い(日没が早い)「冬」は、少し早めに睡眠をとる

- 陽の気が多い(日照時間も長い)「夏」は、少し早めに活動を始める

・・というように

季節に応じて自分に合った睡眠時間を取ることで、身体のバランスも整いやすくなります。

自分にあった運動量で身体のバランスを整える

「陰陽論」に基づいた考え方を取り入れると、季節や環境に合った運動量を調整することですることができます。

一年に於いて【陰:冬】【陽:夏】がピークになるとご紹介しましたが

- 陰の気が多い冬は、身体が少し温まるくらいの運動量が良い

- 陽の気が多い夏は、冬に比べ活動的になると良い、とされています。

また「汗をかくとデトックスになるから」と運動をハードになさるケースがありますが

陰陽五行の考え方では、汗をかくという行為が「気血水」の「気」を消耗するとされます。

元々疲れやすい人にとって汗をかきすぎる運動をすると、エネルギーを消耗しすぎて疲れがなかなか取れないということになるので

ストレッチやウォーキングなど身体が少し温まるくらいの運動をするといいとされています。

古来から続く薬酒は健康維持にも役立つ

「酒は百薬の長」ということわざがあるように

適量のお酒は、血の巡りを良くするだけでなくリラックスしてくれる役割があります。

また「薬酒」とは、生薬をお酒に浸けることで成分が抽出しやすくなり

その結果、体内に行きわたるメリットが享受しやすい点が特徴です。

体質別、おすすめ薬酒

- 冷え性 桂皮(けいひ)

- ストレス発散 陳皮(ちんぴ)

- 生理痛 紅花 (こうか)

- 眼精疲労 枸杞の実

このように体質に合わせて自分に必要なものをチョイスできるので、取り入れやすいのではないでしょうか?

ここで薬酒の作り方を簡単にご紹介します。

〈材料〉

- 蜂蜜/氷砂糖 150g

- 生薬 お好み

- ホワイトリカー/焼酎/果実酒 500ml

〈作り方〉

- 乾燥した生薬を煮沸消毒した瓶に敷き詰める

- 蜂蜜or氷砂糖を入れる

- 1と2を繰り返し、お酒を入れる

- たまに優しく瓶ごと揺らしたりしながら最低1ヶ月漬け込む

※炭酸水などで割ったり、ホットにしても美味しくいただけます

働きすぎると言われている現代社会において「薬酒」を取り入れることで、ストレス発散しながら健康管理に役立ちます。

体調管理・体質改善に役立つ食養生やり方のまとめ

日々を元気に過ごすための体調管理や体質改善に役立つ食養生には、重要なやり方がありました。

- 自分の体質に合わせて食材を選ぶこと

- 食材の特徴を知っておくこと

- 陰陽五行や気血水の理論には、食養生や体調管理に通じるポイントがあること

この3つを押さえておくと、効果的な食養生を取り入れることができます。

食事は毎日のことだからこそ、「ただお腹を満たすために食べる」のではなく、「身体にいい食事」をしたいもの。

このブログを通して、皆さんの健康的な食事やライフスタイルがお手伝いできたら嬉しく思います。

Report by:陰陽五行ビューティーアドバイザー®︎はるな

しっかり身につけて日常で活用したい方は講座へどうぞ!

- 自分で体調管理をしっかりして毎日元気にきれいに過ごしたい!

- 陰陽五行を身につけて、大切な家族の健康管理もできるようになりたい!

こんな皆さんにしっかり使える理論をお渡し&サポートするために、JYB協会では様々なセミナーを行っており

知識を身につけて方から自分も家族も不調が出なくなった!と喜ばれています。

JYB協会のセミナーはどれもアットホームで楽しく受けられると好評ですので、ぜひリラックスしてご参加くださいね。

皆さまとご一緒できますことを楽しみにしております!

■まずは1day講座にて入門理論を学びたい方はこちら

■食事・体調管理術・セルフケアを3ヶ月でマスターして資格取得したい方はこちら

この記事へのコメントはありません。