「気づいたらお風呂で寝てしまっていた…」

そんな経験はありませんか?温かいお湯に浸かってリラックスするのは心地よいですが、実はお風呂での寝落ちは思わぬ危険を伴うことも。

また、陰陽五行の観点から見ると、これは身体からの“不調のサイン”かもしれません。

この記事では、お風呂で寝落ちしてしまう理由を整理しつつ、陰陽五行の考え方で体質をひも解き、セルフケアや食事を通して“バランスを整えるヒント”をご紹介します。

安全にリラックスしながら、体の内側から心地よさを育んでいきましょう。

★この記事と一緒によく読まれる記事

お風呂場でもある急な寝落ちの原因:気絶の可能性大!

お風呂で寝落ちしてしまうのはなぜ?

お風呂で寝落ちするのは単なる癖ではなく、心身の疲労や自律神経の乱れが関わっていることがあります。

ここではその主な要因を整理し、身体の声としてどう受け止めるかを見ていきましょう。

寝落ちの背景には、日々のストレス、生活習慣の乱れ、体力不足など様々な要因が絡んでいます。

例えば「仕事の疲れがピークに達しているとき」や「夜更かしが続いてリズムが崩れているとき」にも起こりやすい現象です。

さらに、加齢による体力の低下や、運動不足によって血流が滞りやすい人にも見られることがあります。

疲れやストレスが原因の場合

多くの場合、お風呂で寝てしまうのは「体が限界まで疲れている」サインです。

お湯の温かさで筋肉が緩み、副交感神経が優位になったところで、強い眠気が一気に出てしまうのです。

特に仕事や家事で忙しい人にとっては、疲れが溜まっている証拠といえます。

日常的に「お風呂に入るとすぐウトウトする」という人は、心身が休息を強く求めている証拠と受け止めましょう。

自律神経の乱れによる影響

お風呂の寝落ちには、自律神経のバランスの乱れも大きく関係しています。

交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、日中は緊張モードが続き、夜になって一気に弛緩してしまう。その結果、湯船の中で“強制シャットダウン”のように寝落ちしてしまうのです。

特に不規則な生活や強いストレスを抱える人は、この切り替えがスムーズにいかず、入浴時に極端な眠気を感じやすくなります。

「不調のサイン」としての寝落ち習慣

一度や二度なら問題はありませんが、習慣的にお風呂で寝てしまう場合は要注意。

東洋医学的に見れば、それは「陰陽のバランスが崩れ、五臓のどこかに負担がかかっている」状態かもしれません。

例えば、冷え性や消化力の低下、慢性的なストレスなどが背景にあるケースも考えられます。

次の章では、この寝落ちを陰陽五行の視点から解説し、日々のケアに役立てるヒントをお伝えしていきます。

陰陽五行で見る「お風呂寝落ち」の体質タイプ

お風呂で寝てしまう行為は、単なる疲れや習慣ではなく、陰陽五行で見ると「体調の乱れのサイン」として理解できます。

五行(肝・心・脾・肺・腎)のどこに偏りがあるかによって、寝落ちの背景や整え方のヒントが変わってくるのです。

自分のタイプを知ることで、どんなセルフケアを意識すればよいかが見えてきます。

これは日常の暮らし方を見直すための“道しるべ”として捉えると安心です。

ストレスで寝落ちタイプ(肝)

ストレスやイライラでどっと疲れてしまい、入浴中に寝落ちしてしまう…。

そんなあなたは肝が弱っているのかもしれません。

肝は「気の流れ」をコントロールする働きがあり、気の巡りが滞ると入浴時に一気に疲れが噴き出しやすくなります。

特徴: イライラ、肩こり、目の疲れ、情緒不安定

ケア: 柑橘類やハーブティーでリラックス。入浴時は深呼吸を意識して「巡り」を整える。アロマやストレッチで気を流す習慣もおすすめです。

のぼせて寝落ちタイプ(心)

お風呂でのぼせてクタッと寝落ちしてしまう…。

そんなあなたは心に熱がこもっているのかもしれません。

心は「血」と「精神活動」を司り、エネルギーが過剰になると頭が冴えすぎたり、不眠になったりしがち。

その反動で入浴時に一気に弛緩して眠り込むことがあります。

特徴: 顔の赤み、不眠、動悸、情緒の不安定さ

ケア: 苦味のある食材(ゴーヤ・緑茶)や、ぬるめのお湯での半身浴。寝る前にスマホを控え、静かな環境を整えるとより落ち着けます。

エネルギー不足で寝落ちタイプ(脾)

疲れがたまってお風呂に入るとホッとして寝落ちしてしまう…。

そんなあなたは脾が弱っているのかもしれません。脾は「食べ物をエネルギーに変える」働きを担い、消化力が落ちるとエネルギー不足になり、疲労が蓄積。

気が緩んだ瞬間に眠気が出やすくなります。

特徴: 食欲不振、むくみ、だるさ、甘い物を欲しやすい

ケア: 温かいスープやおかゆなど消化に優しい食事を心がけ、冷たい飲み物は控える。軽い運動で代謝を促すことも効果的です。

呼吸が浅くて寝落ちタイプ(肺)

呼吸が浅くてだるさを感じ、お風呂に入るとウトウトしてしまう…。

そんなあなたは肺が弱っているのかもしれません。

肺は「呼吸」と「皮膚」を司り、乾燥や酸素の巡り不足があると体が重くなり、倦怠感から寝落ちしやすくなります。

特徴: 乾燥肌、咳、便秘、呼吸が浅い

ケア: 大根・梨・豆腐など潤いを与える食材を。入浴時にはユーカリやティーツリーのアロマを取り入れ、呼吸を深めましょう。

慢性疲労で寝落ちタイプ(腎)

慢性的に疲れやすく、お風呂に入るとすぐに眠気が出て寝落ちしてしまう…。

そんなあなたは腎が弱っているのかもしれません。

腎は「生命エネルギーの源」であり、弱ると全身の活力が落ち、慢性疲労や加齢・過労による不調と結びつきやすくなります。

特徴: 慢性冷え、腰痛、耳鳴り、足腰のだるさ

ケア: 黒ごま・くるみ・山芋など腎を補う食材を摂り、腰や足元を温めることを習慣に。早寝を意識して休息を大切にすることも必要です。

寝落ちを防ぐ!陰陽五行に基づくセルフケア法

陰陽五行の視点から見ると、お風呂で寝落ちしてしまうのは「陰陽の切り替えがスムーズにいっていない」サインです。

本来は日中の活動で“陽”を使い、夜の休息で“陰”に切り替わるのが自然な流れ。

しかし疲労やストレスでリズムが乱れると、その切り替えが入浴時に急激に起こり、寝落ちにつながります。

ここでは、体質に合わせた入浴習慣やリラックス法を紹介します。

入浴時間と温度の工夫(陰陽のバランス調整)

- 長風呂を避ける

疲れているときほど「長く浸かれば癒される」と思いがちですが、長風呂は逆に体力を消耗しやすく、疲労感を強めます。15〜20分を目安に、心地よい範囲で区切ることが大切です。特に寝落ちしやすい人は、タイマーをセットしておくと安心です。 - 温度は38〜40℃のぬるめ

熱すぎるお湯は陽を過剰に高めてのぼせや疲労感につながります。ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、陰陽が穏やかに切り替わり、寝落ちを防ぎながら深いリラックスを得られます。ぬるめのお湯は心身の緊張をほぐし、自然な眠気へと誘ってくれるのもメリットです。

体質別おすすめ入浴法とアロマ・ハーブ

- 肝タイプ:香りを使って気を巡らせる。柑橘系アロマ(オレンジ・ベルガモット)やバスソルトでリフレッシュ。呼吸を深めるとストレス解消にも。

- 心タイプ:熱がこもりやすいので半身浴がベター。ラベンダーやカモミールの香りを使うと、気持ちを落ち着けて安眠につながります。

- 脾タイプ:体を温めるジンジャーバスがおすすめ。生姜パウダーをお湯に入れたり、温かいハーブティーを飲みながら入浴すると血流が促されます。

- 肺タイプ:ユーカリやティーツリーのアロマで呼吸をサポート。蒸気を吸い込むことで肺の潤いを補い、リラックス感も高まります。

- 腎タイプ:腰や下半身を重点的に温める腰湯や足湯が効果的。黒豆茶を一緒に取り入れることで、内側からも温まりやすくなります。

睡眠前ルーティンで心身を「陽から陰」へ切り替える

お風呂で寝落ちを防ぐためには、入浴後の過ごし方もとても大切です。

入浴後は体が温まり陽が強まっているため、それをスムーズに“陰”へと導く工夫が必要です。

- ストレッチ

寝る前に軽いストレッチやヨガで筋肉の緊張をほぐし、体のエネルギーを下半身へ落とすイメージを持つと、自然とリラックスできます。 - 呼吸法

深い腹式呼吸で副交感神経を優位にし、心拍を落ち着けると、自然に眠りにつける準備が整います。特に息を長く吐くことを意識すると効果的です。 - 灯りを落とす

お風呂上がりは明るい照明を避け、間接照明やキャンドルで“陰”の雰囲気を演出すると、体に「休む時間」と伝えることができます。こうした小さな工夫が、寝落ち習慣の予防につながります。

食事で整える陰陽バランス

陰陽五行の考え方では、体の不調は「食」の影響を大きく受けています。

お風呂で寝落ちしてしまうのも、日常的な食事の選び方で陰陽バランスが崩れているサインかもしれません。

食事は毎日の積み重ねだからこそ、少しの工夫が体調に大きな違いを生みます。

ここでは、タイプ別におすすめの食材と取り入れ方のポイントをご紹介します。

肝タイプにおすすめのリラックス食材

肝タイプはストレスやイライラで「気の巡り」が滞りやすいのが特徴です。

気分が高ぶりやすく、眠りが浅いことも多いため、リラックス作用のある食材を取り入れるのがおすすめです。

- おすすめ食材:柑橘類、しそ、ミント、セロリ

- ポイント:酸味や香りのある食材を選ぶと、気の巡りがスムーズになり、イライラや寝落ちの原因となる緊張感が和らぎます。食後にレモン水やハーブティーを飲むだけでも効果的です。

脾・腎タイプをサポートする温め食材

脾・腎タイプは冷えやすく、エネルギー不足になりやすいため、内側から温める食事が効果的です。

特に冷たい飲食物を避けることが大切です。

- おすすめ食材(脾):かぼちゃ、にんじん、さつまいも、もち米

- おすすめ食材(腎):黒ごま、黒豆、山芋、くるみ

- ポイント:温かいスープや煮込み料理に取り入れると、消化を助けつつ体を芯から温められます。冬場はお鍋やポトフ、夏場でも常温や温かい料理を意識すると良いでしょう。

季節ごとの五行食材で巡りをサポート

季節の変化は陰陽五行のリズムにも影響します。

季節ごとに合った食材を取り入れることで、不調を未然に防ぎ、寝落ちしにくい健やかな体質をつくれます。

- 春(肝):菜の花、たけのこ、柑橘類(冬の疲れを解消し巡りを良くする)

- 夏(心):トマト、きゅうり、スイカ(火照りを冷まし潤いを与える)

- 長夏(脾):とうもろこし、枝豆、南瓜(湿気を追い出し胃腸を守る)

- 秋(肺):梨、白きくらげ、大根(乾燥から肺を守り潤いを補う)

- 冬(腎):黒豆、昆布、山芋(体を温め腎を補う)

「季節の巡りに沿った食材選び」が、陰陽のリズムを取り戻し、お風呂での寝落ちを防ぐ自然なサポートになります。

特別な食材を探す必要はなく、スーパーで手に入る身近な食材を意識して選ぶだけで十分です。

寝落ち習慣をサインに変えて、心身を整える

お風呂で寝落ち=体の声に気づくチャンス

お風呂でうっかり寝てしまうのは、単なる習慣や怠けではなく、身体が「疲れているよ」「巡りが滞っているよ」と伝えているサインかもしれません。

危険を避けるために注意が必要ですが、それ以上に大切なのは“身体の声に耳を傾ける”ことです。

寝落ちをきっかけに、自分の生活習慣や体調を見直すきっかけにしてみましょう。

陰陽五行で不調を理解し、体質を整える!

陰陽五行の考え方を取り入れると、寝落ちという行動の裏にある体質的な原因が見えてきます。

- 肝の巡りが滞っているのか

- 脾や腎が弱ってエネルギー不足なのか

- 心や肺に偏りがあるのか

こうした理解があると、自分に合ったセルフケアや食事を選ぶことができ、無理なく日常に取り入れられます。

大切なのは「自分に合ったケアを知ること」であり、陰陽五行はその道しるべとなります。

今日から始められるセルフケアの第一歩

難しいことをいきなり始める必要はありません。

- 入浴時間を短めに設定する

- 自分の体質に合った香りや食材を取り入れる

- 寝る前に深い呼吸をして気持ちを落ち着ける

といった小さな習慣でも、陰陽のバランスを整える大きな一歩となります。

こうした積み重ねが、寝落ちしない健やかな生活へと導いてくれるのです。

「お風呂で寝てしまった…」と落ち込むのではなく、「今の身体の状態に気づけた!」と前向きに受け止めてみましょう。

その気づきが、心身を整える第一歩であり、これからのライフスタイルをより心地よくするための大切なサインになるのです。

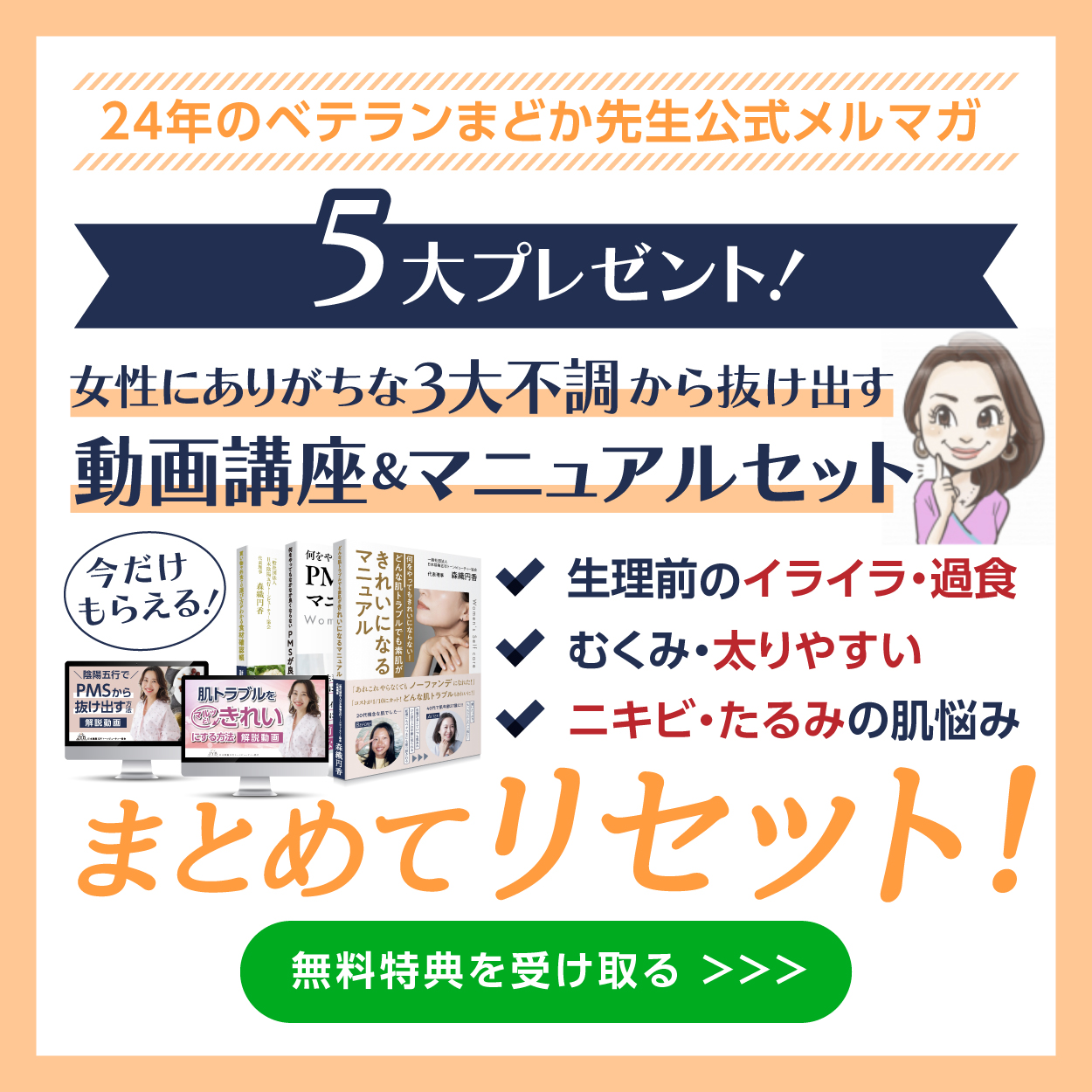

もう少し詳しく知りたい!という方はまずは無料でお試しを!

日々の疲労を少なく、活き活きと過ごしたい!お風呂の入り方についてもっと知りたい!という方に、

上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と

✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド

✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分

の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。

20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!

\ メルマガ登録 /

この記事へのコメントはありません。