こんにちは! JYB協会代表理事 森織円香です。

だんだん朝晩が冷える季節になると、「手足が冷たい」「布団に入ってもなかなか温まらない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そんなときによく聞くのが「冷え性」という言葉です。

冷え性は、特に女性に多いイメージがありますが、実は性別や年齢に関係なく、誰にでも起こりうる身体のサインのひとつ。

放っておくと、肩こりや眠りの浅さ、疲れやすさなど、さまざまな不調につながることもあります。

そこで今回は、「冷え性にならないようにする」「冷えを予防する」ためのやさしい習慣を、生活の中でできることを中心にご紹介します。

読むだけで、今日からちょっと身体をいたわりたくなる内容です。

ぜひ、あなたの日常に取り入れてみてくださいね。

冷え性って、そもそもどんな状態?

「冷え性」とは、身体の末端(手先や足先など)が冷たくなりやすく、なかなか温まりにくい状態のことをいいます。

「寒い場所にいたから冷たい」といった一時的なものではなく、気温に関係なく慢性的に冷えを感じるのが特徴です。

たとえば、冬場はもちろん夏でもクーラーの効いた部屋で手足が冷えたり、夜寝るときに足が冷たくてなかなか寝つけなかったり…。

そんな経験はありませんか?

それは、身体の中で「熱のめぐり」がうまくいっていないサインかもしれません。

人の身体は、本来とても上手に体温を保つ仕組みを持っています。

外の気温が下がると、身体の中心部(内臓など)を冷やさないように血管を収縮させ、熱を逃がさないようにします。

反対に、暑いときには血管を広げて体内の熱を外に逃がし、体温を調整します。

しかし、寒さやストレス、睡眠不足、運動不足などが続くと、この「体温を整える働き(自律神経のバランス)」が乱れやすくなります。

その結果、血液の流れが悪くなり、身体のすみずみまで温かい血液が行き届きにくくなるのです。

つまり、「冷え性」とは、単に「手足が冷たい」というだけではなく、身体の中の血のめぐりや温度調整のバランスが崩れている状態ともいえるのです。

また、冷えの感じ方には個人差があり、同じ環境にいても「寒い」と感じる人と「平気」という人がいます。

冷えを感じたときは「年齢のせい」「体質だから」と片づけず、生活の中で少しずつ見直していくことが大切です。

あなたの身体は冷えている?簡単セルフチェック

まずは、自分の身体がどのくらい冷えやすいかをチェックしてみましょう。

当てはまるものが多いほど、冷えやすい傾向があるかもしれません。

冷え性セルフチェックリスト

- 手足がいつも冷たい

- 夏でもエアコンの風が苦手

- 顔や上半身だけ暑く感じることがある

- 眠るときに足が冷えてなかなか寝つけない

- 肩こりや腰のこわばりを感じやすい

- 朝起きても身体が重い

- トイレが近い

- 運動する機会が少ない

- 食事の時間が不規則

- スマホやパソコンを長時間使っている

いくつ当てはまりましたか?

3つ以上あれば、身体が冷えやすい傾向があるかもしれません。

「自分は大丈夫」と思っていても、知らず知らずのうちに冷えをためこんでしまっていることもあります。

冷えを招く生活習慣、思い当たりませんか?

冷え性の大きな原因は、「血流の滞り」や「筋肉の少なさ」などに関係しているといわれます。

けれども、実はそうした身体の状態は、毎日のちょっとした行動や生活リズムの積み重ねから生まれていることも多いのです。

「特別なことはしていないのに、なんとなく手足が冷える」「前より冷えやすくなった」、そんなときは、日々の習慣を見直すチャンスかもしれません。

ここでは、冷えを招きやすい行動パターンをいくつか挙げてみましょう。

長時間の同じ姿勢

デスクワークやスマホ操作で同じ姿勢が続くと、血液の流れが悪くなります。

特に、脚を組んだまま長時間過ごすと、下半身の血流が滞りがちに。

「仕事に集中していたら、気づいたら何時間も座りっぱなし」という方は要注意です。

1時間に一度は立ち上がって伸びをしたり、つま先を上下に動かすなど、小さな動きを意識するだけでも違いが出ます。

冷たい飲み物や食事

暑い季節でも、冷たいものばかりを摂ると、内側から身体を冷やしてしまうことがあります。

特に、冷たいドリンクを一気に飲んだり、氷の入った飲み物を習慣的に摂るのは要注意。

一年を通して、温かい飲み物や汁物を取り入れるのがおすすめです。

たとえば、冷たい麦茶の代わりに常温のものを選んだり、朝食にお味噌汁を加えるだけでも、身体の内側がホッと温まります。

無理なダイエット

食事量を減らしすぎると、エネルギー不足になり、身体が熱を生み出しにくくなります。

特にタンパク質不足は筋肉量の低下につながり、結果的に冷えやすい身体になりやすいです。

「体重を減らすこと」にばかり意識が向くと、身体を温める力を弱めてしまうこともあります。

栄養バランスを保ちながら、身体が喜ぶ食事を意識しましょう。

睡眠不足やストレス

眠りが浅かったり、ストレスを感じ続けたりすると、自律神経が乱れて体温調節がうまく働かなくなります。

仕事や家事、育児などで緊張が続くと、血管が収縮し、手足の冷えや肩こりを感じやすくなることも。

寝る前にスマホを見ないようにしたり、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるなど、リラックスする時間をつくることが大切です。

冷えは、突然起こるものではなく、日々の習慣の積み重ねによって少しずつ身体に現れます。

まずは、自分の生活の中で思い当たる部分から、少しずつ見直してみましょう。

身体を温める第一歩は、「気づくこと」から始まります。

今日からできる「冷え性予防」の習慣

ここからは、冷えを防ぐために今日からできるやさしい工夫を紹介します。

どれも特別なものではなく、日常の中に少しずつ取り入れられるものばかりです。

「温める前に、めぐらせる」

冷え性対策というと「カイロ」や「厚着」を思い浮かべる方も多いと思います。

もちろん外から温めることも大切ですが、まずは血流をめぐらせることがポイント。

おすすめなのが、「ながらストレッチ」や「ちょこっと運動」です。

デスクワーク中にできる簡単ストレッチ

- つま先を上下に動かす(ふくらはぎポンプ運動)

- 肩をゆっくり後ろに回す

- 背伸びをして深呼吸を3回

たったこれだけでも、血のめぐりが変わります。

1時間に1回を目安に、意識して身体を動かしてみましょう。

食事で「身体をあたためやすくする」

食べるものも、冷え対策の大事なポイントです。

特別な食材を用意しなくても、普段の食事の中で工夫できます。

おすすめの食事の工夫

- 汁物を一品プラス:お味噌汁やスープを毎食に

- 温かい飲み物を常備:白湯やハーブティー、麦茶など

- 「旬の食材」を選ぶ:冬なら根菜類(にんじん・ごぼう・れんこんなど)を積極的に

- タンパク質をしっかり摂る:鶏むね肉、豆腐、卵、魚など

「衣服の重ね方」を工夫する

服をたくさん着るよりも、「温めポイント」を意識すると快適に過ごせます。

身体を温めるポイント3カ所

- 首(頸)

- 手首

- 足首

この3つの「首」を温めることで、全身の冷えを感じにくくなります。

マフラーやレッグウォーマーなど、小物を上手に取り入れましょう。

「入浴」でリラックス&温めタイム

お風呂は、冷え対策にぴったりの時間。

シャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがおすすめです。

お風呂タイムのポイント

- 38〜40℃くらいのぬるめのお湯で10〜15分

- 首まで浸かって深呼吸を

- 寝る1〜2時間前に入浴すると、入眠しやすい

入浴後は、水分補給も忘れずに。

「心の冷え」にも気づこう

身体の冷えだけでなく、心のストレスや緊張も、血のめぐりを滞らせる原因になります。

「なんだか最近イライラする」「寝つきが悪い」と感じたら、少し立ち止まってみましょう。

おすすめなのは、深呼吸や日記、散歩などで心をゆるめる時間をつくること。

自分のペースでリラックスする習慣が、身体を温める力にもつながります。

一緒に読まれている記事はこちら

季節ごとの冷え対策アイデア

「冷え性=冬の悩み」と思われがちですが、実は冷えは一年を通して起こりやすいものです。

季節によって、冷えの原因や感じ方には少しずつ違いがあります。

その季節ならではの対策を取り入れて、1年中ポカポカな身体を目指しましょう。

春の冷え対策 〜寒暖差とストレスにやさしく対応〜

春は、寒い日と暖かい日が交互に訪れる季節。

気温の変化が大きいことで、身体がその変化に対応しきれず、自律神経のバランスが乱れやすくなる時期です。

この「寒暖差疲労」が、春先の冷えの大きな原因のひとつ。

また、新生活や職場環境の変化など、精神的にも緊張しやすい季節ですよね。

ストレスによって血管が収縮し、血流が滞ることで冷えを感じることもあります。

春のおすすめ対策

- 朝起きたらカーテンを開けて朝日を浴びる(自律神経を整える効果が期待できます)

- 軽いストレッチやウォーキングで筋肉をほぐす

- 夜はぬるめのお風呂に浸かることで、リラックス&血流アップ

- 春野菜(菜の花・新たまねぎ・アスパラガスなど)を取り入れて代謝をサポート

春の冷えは「がんばりすぎサイン」でもあります。

忙しい時期だからこそ、ほっと一息つく時間を大切にしましょう。

夏の冷え対策 〜冷房と冷たいものにご注意〜

夏は外が暑くても、オフィスや電車、スーパーなどは冷房が強く効いていることが多く、身体の内側から冷える「内冷え」が起こりやすい季節です。

冷たい飲み物やアイスをよく摂るのも、内臓を冷やしてしまう原因になります。

また、汗をかいたあとに冷たい風にあたると、皮膚の表面が急に冷やされ、血流が滞ることもあります。

夏のおすすめ対策

- 室内ではひざ掛けや薄手のカーディガンを常備

- エアコンの風が直接あたらないように風向きを調整する

- 飲み物は常温か温かいものをメインに(麦茶や白湯など)

- シャワーで済ませず、ぬるめのお風呂で軽く汗をかく習慣を

- 冷たい食事ばかりでなく、温野菜やスープを一品プラス

「夏こそ温める」意識が、秋冬の冷えを防ぐポイントになります。

秋の冷え対策 〜冬の準備を始める季節〜

秋は、だんだんと日が短くなり、朝晩がぐっと冷え込むようになります。

この時期は、身体が冬に備えてエネルギーをため込む大切な季節です。

しかし、昼と夜の気温差が大きくなるため、油断すると一気に身体が冷えてしまいます。

また、夏の冷房や冷たい食べ物で冷えをため込んでいた人は、その影響が秋に出やすくなります。

秋のおすすめ対策

- 朝晩の冷えに備えて、薄手のインナーや腹巻きで温度調整

- 秋の味覚(さつまいも・きのこ・れんこん・かぼちゃなど)で身体の中からポカポカ

- 夜は早めの入浴で身体を温め、眠りの質を整える

- 早寝早起きで生活リズムを一定に保ち、自律神経を整える

秋は「冷えを溜めない工夫」と「冬への準備」がキーワード。

気づかないうちに冷えを持ち越さないよう、少し早めに身体をいたわりましょう。

冬の冷え対策 〜冷えの本番!身体を守る工夫を〜

冬は、一年の中でも最も冷えを感じやすい季節。

外の寒さに加え、暖房による乾燥や室内外の温度差も、身体に負担をかけます。

特に女性は、筋肉量が少ないことから、体内で熱を生み出す力が弱くなりがちです。

また、寒さで身体を縮こませることが多く、血流が悪くなることも。

冬のおすすめ対策

- 首・手首・足首の“三つの首”を意識して温める

- 室内でも靴下やスリッパを着用して足元を冷やさない

- 重ね着は薄手のものを何枚か重ねて保温力アップ

- 食事には鍋料理やスープ、根菜類を取り入れて身体を芯から温める

- お風呂は38〜40℃のぬるめのお湯にゆっくり浸かる

また、寒さで動くのが億劫になりがちな冬こそ、軽いストレッチや家事の合間のスクワットなどで、血流を促すことも大切です。

「冷えない身体」を育てる3つの習慣

ここまで、冷えの原因や季節ごとの対策をお伝えしてきました。

最後に、どの季節にも共通して大切にしたい「冷えない身体を作る3つの基本習慣」をまとめてみましょう。

どれも特別なことではありません。

ほんの少し意識するだけで、身体がじんわり温かく、元気に整っていく習慣です。

よく動くこと(運動)

「運動」と聞くと、「ジムに行かなきゃ」「毎日ランニングしなきゃ」と思うかもしれませんが、冷え対策に大切なのは“続けられる程度に動くこと”です。

筋肉は、身体の中で熱を生み出す大切な器官。

特に下半身の筋肉(太ももやふくらはぎ)は全身の筋肉の約7割を占めており、ここを意識して動かすだけでも、身体のめぐりが良くなります。

こんな運動から始めてみましょう

- 朝起きたら軽く伸びをして深呼吸

- 通勤や買い物では1駅分歩く

- テレビを見ながら足首をまわす

- 家事の合間につま先立ち運動

「毎日5分だけ」と決めて続けるのがおすすめです。

小さな動きの積み重ねが、冷えにくい身体をつくります。

また、呼吸を意識することもポイント。

深くゆっくり呼吸をすると、身体がリラックスし、血流もスムーズになります。

よく食べること(栄養)

冷えを防ぐには、身体の中から温める“エネルギー”が必要です。

そのためには、無理な食事制限をせず、バランスよく食べることがとても大切。

食べ物をエネルギーに変えるための材料(たんぱく質・ビタミン・ミネラルなど)をしっかり摂ることで、身体の中で熱が生まれやすくなります。

食事のポイント

- 朝食を抜かない(一日のリズムを整えるスイッチになります)

- たんぱく質:肉・魚・卵・豆腐・納豆などをバランスよく

- 野菜:温かいスープや蒸し野菜にして、内臓を冷やさない

- 炭水化物も適度に(ごはんや雑穀などでエネルギー補給)

- スパイスや発酵食品(しょうが、みそ、キムチなど)をプラス

また、「食べるスピード」も意外と大切。

忙しいときでも、よく噛んでゆっくり食べることで消化がスムーズになり、身体がじんわり温まりやすくなります。

食事は“身体をつくる時間”でもあり、“リラックスの時間”でもあります。

「何を食べるか」と同じくらい、「どう食べるか」にも意識を向けてみましょう。

よく休むこと(睡眠・リラックス)

どんなに食事や運動を頑張っても、休息が足りないと身体は冷えやすくなってしまいます。

なぜなら、睡眠不足やストレスは、自律神経のバランスを乱し、血流のコントロールを難しくするからです。

眠っている間に、身体は体温を調整したり、エネルギーを回復したりしています。

そのため、「しっかり休む」ことも冷え予防の大切な一歩です。

よく休むための工夫

- 寝る1時間前はスマホやPCを見ない(ブルーライトが自律神経を刺激)

- ぬるめのお風呂でリラックス(38〜40℃のお湯に10〜15分)

- 温かい飲み物をゆっくり飲む(白湯やカフェインレスティーなど)

- 朝日を浴びて体内時計をリセット

また、休むときは“心”もいっしょに休ませてあげることが大切です。

好きな香りのアロマを使ったり、静かな音楽を聴いたり、本を読んだり…。

自分にとって心地よいリラックスタイムを見つけてみましょう。

身体を温めることは、自分を大切にすること

冷え性予防のために大切なのは、「身体の声に気づいてあげること」です。

手足が冷たかったら、「今日はちょっと疲れているのかな」「温かいものを飲もうかな」と、やさしく向き合うこと。

冷えは、身体からのサイン。

日々の小さな習慣を積み重ねることで、少しずつ温かく過ごせるようになります。

忙しい毎日だからこそ、自分の身体をいたわる時間を持ってみましょう。

ポカポカと心地よい身体で、笑顔あふれる季節を過ごせますように。

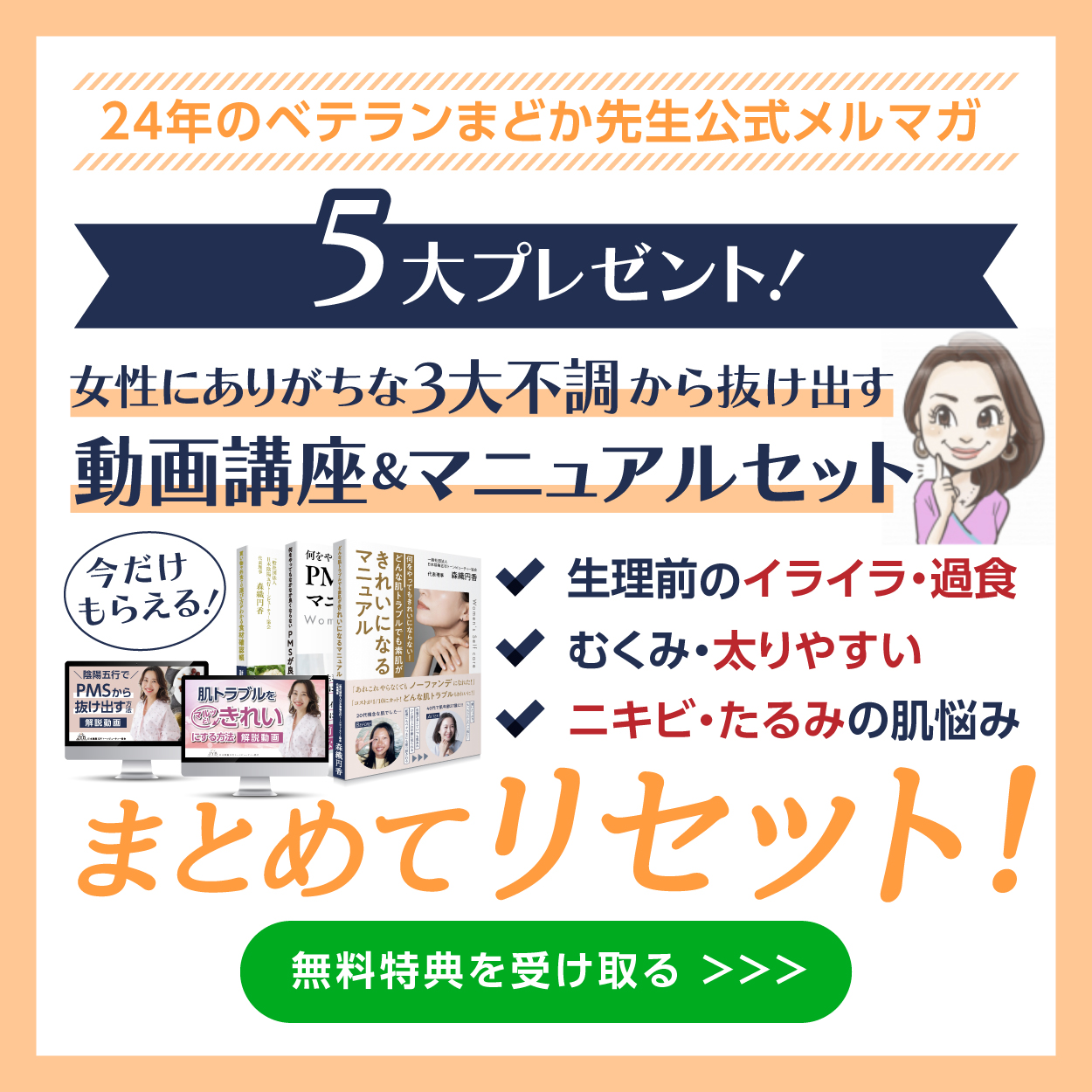

冷え性に悩みたくない!という方はまずは無料でお試しを!

冷え性に悩まずに元気に過ごしたいという方に、

上図の5大登録プレゼント「体質改善&美肌作り完全攻略 有料講座教材5点」と

✅美肌&体質改善攻略合計「175枚」スライド

✅24年のノウハウ公開!限定動画3本60分

の計7点をメルマガより無料でプレゼントしています。

20秒で完了の簡単な登録ですので、ぜひ受け取ってみてくださいね!

\ メルマガ登録 /

この記事へのコメントはありません。